“给地球做CT” 南极度夏考察科研成果丰硕

2025-04-21 08:06:15 央视新闻客户端

“雪龙”号极地科考破冰船4月上旬已返回上海,而“雪龙2”号预计6月回国。本次南极度夏考察科研成果丰硕,尤其是在地面综合地球物理探测方面。打个形象的比方,就是科考人员在南极给地球做了个CT。

地球物理探测是通过观测地球物理场的分布和变化规律,来揭示地下物质的组成、结构和动力学过程的一门综合性探测技术。在南极做地球探测,除了考虑绿色环保的理念外,还需要考虑设备在南极这种低温以及冰雪地表环境的适应性。

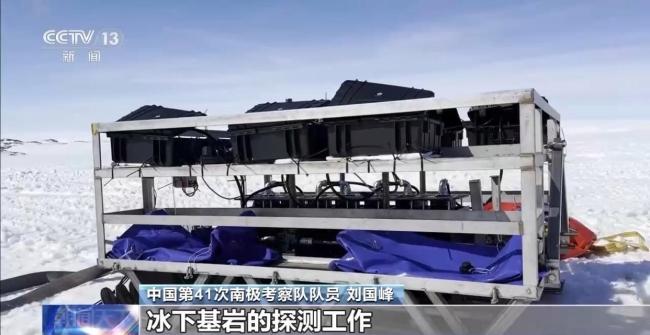

中国第41次南极考察队队员刘国峰:在基岩出露区和海陆交汇处,我们主要采用了无人机搭载的航空伽马能谱仪和地表的磁力梯度仪开展探测工作。在冰盖上,我们主要采用了电磁和地震探测的方法,其中主要是地震探测的方法。说到地震探测,它是需要一个震源激发地震波,地震波在冰盖和冰下基岩内传播,遇到界面以后它会反射回地表,我们在地表布设了检波器来接收这些反射回地表的地震波,以实现对冰盖和冰下基岩的探测工作。

刘国峰介绍,通过对探测数据的精细化处理,可以把数据转化成地质模型,从而获得冰盖和冰下基岩的结构和构造信息。通过这些信息,可以划分冰盖的内部结构、判断冰盖的运动方向和潜在的移动速度,这些要素关系到全球的气候变化,同时,还可以为基岩、冰芯以及冰下湖的钻探等提供选址支撑。

南极中山站开展光学等空间监测工作

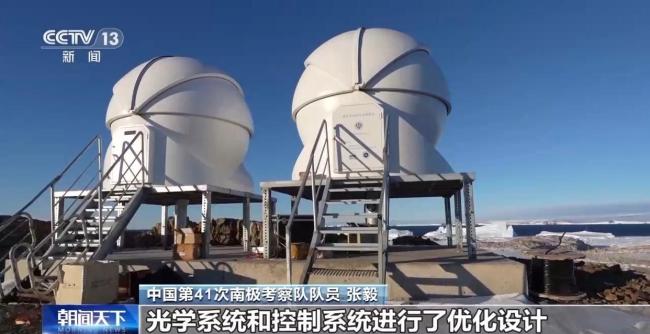

在我国南极中山站,今年,科考队员持续开展光学和射电波段的空间监测工作,部署一套大口径自动跟踪的光学望远镜和新的天文观测仓,从而进一步提高空间碎片威胁预警,支持全球化太空治理。

据了解,空间碎片主要在低轨道区域活动,极地轨道和太阳同步轨道的空间碎片分布最为密集。而极区是地球开向太空的窗口,南极是监测空间活动最理想的地基平台。目前,我国南极中山站已建成四台固定指向的光学空间碎片望远镜和一台射电天文望远镜。

中国第41次南极考察队队员张毅:我们本次南极科考的主要任务是部署一台大口径、可无人值守的自动跟踪光学望远镜,对空间碎片目标进行长时间监测,进一步完善我国的极地空间碎片监测系统。

张毅介绍,南极地区大气环境非常适合天文观测,并且极夜时间较长,是实现光学空间碎片监测的理想地区。但同时,由于南极气候恶劣,暴风雪等极端天气时有发生,为空间碎片监测带来了较大困难。为了实现全球化空间碎片监测,以及与其它天文台的联合观测,对目标追踪和网络通信提出了更高要求。

中国第41次南极考察队队员张毅:中山站的空间碎片监测望远镜均在仙女峰上,该位置海拔高并且两面朝海,风力相较于站区位置更强。极夜期间,科考队员经常需要在-30℃的条件下长时间工作。我们今年部署的望远镜,光学系统和控制系统进行了优化设计;同时,我们新安装了一个观测仓,能够实现光学空间碎片望远镜和射电天文望远镜的远程控制和全天候监控。

张毅介绍,空间电磁环境的状况是太空治理的关键一环。由上海师范大学和极地中心合作建设的射电天文望远镜,可以监测空间电磁环境,观测一定频域内的天文分子谱线。同时,今年射电天文望远镜接收机系统将进一步升级,升级后,能够实现更高频率的电磁信号观测。